神経デジタル解析部門

私たちは、神経徴候をデジタルデバイスを用いて定量評価することをめざした研究を行っています。

神経内科の診察では、パーキンソニズム(筋肉のこわばりや動きの遅さ, ふるえなど)、運動失調、筋力低下といった様々な神経徴候を、医師が視診や触診を通じて評価します。これらの診察は患者さんの状態を把握する上で不可欠ですが、その評価は医師の経験や技量に大きく依存するという側面も持ち合わせています。診察所見を客観的な数値として捉える「定量評価」の難しさは、神経学の分野における長年の課題でした。

既存評価法の課題

身体診察による評価は臨床的に重要ですが、いくつかの課題を抱えています。

- 客観性の問題…評価するため一定の習熟を要する上に、評価者間でばらつきが生じる可能性があります。

- 定量性の問題…症状の細かな変化を捉えるための連続的な数値データとしては扱えません。

- 感度の問題…微細な症状変化が評価できない可能性があります。このためもし有望な新薬が開発されたとしても、臨床治験において、この感度の低さが治療効果を正確に判定する上での障壁となって正当に薬効が評価されないことが懸念されます。

私たちが進めている研究

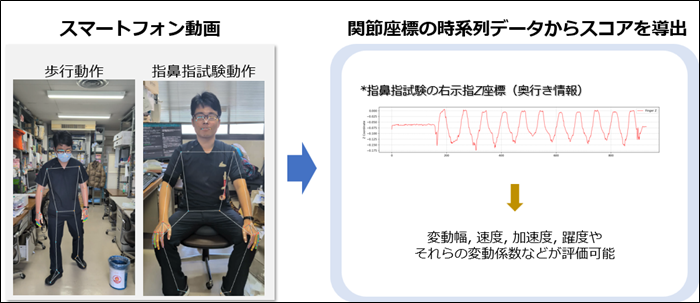

私たちは、「客観的、定量的で高感度な新しい神経徴候評価法」 の確立を目指し、特殊な機材を必要としない、スマートフォン動画を用いたシステムの構築を進めています。日常的な神経診察風景をスマートフォンで動画撮影することで、重症度スコアを自動で算出するシステムの開発を目指しています。

この研究が実用化されれば、誰でもどこでも簡便に、かつ客観的に神経徴候を評価できるようになります。これにより、日々の臨床におけるより正確な重症度評価や治療効果判定、患者さんの在宅でのセルフモニタリング、さらには臨床治験の効率化・高精度化に貢献し、一日も早い神経疾患の克服に繋がることが期待されます。

研究内容 神経デジタル解析部門

2025/08/26 09:53