AI を

活用した

医療研究

2025年 4月下旬

現在、開発をすすめている

AIを搭載した画像診断支援ツールの

デモンストレーションを行いました。

新しい診療のかたちを模索する、

AI技術を利用した診断プロセス。

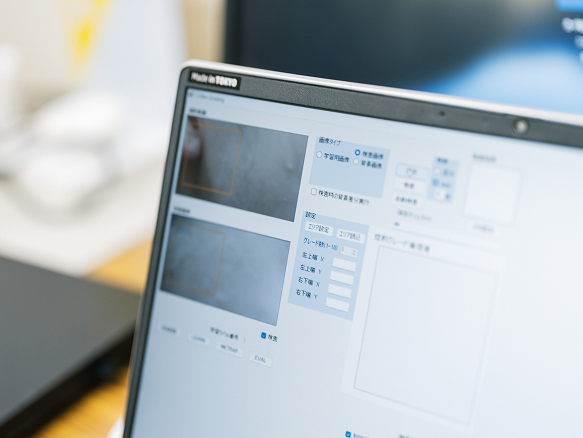

その日の診療を終えた後の処置室で、研究をすすめているAIを活用した画像診断の診察プロセスをシミュレーションしました。今回、使用した試作機器は「しみ」の診断を想定しているもの。パソコンに接続したカメラで皮膚を写すと、あらかじめ症例データを学習しているAIが疾病の可能性を分析してモニターに表示する仕様になっています。医師がそれらを参考にすることで診断の支援につなげることを目的に開発をおこなっています。

研究に参加する先生たちが

一から組みあげた手製の試作機器。

試作した機器には、広島大学デジタルものづくり教育研究センターの竹田史章先生との共同研究でつくられたシステムが入っています。このシステムに搭載されたAIに、しみの種類ごとに約100件の症例データを学習させています。これを活用するための細かいカスタマイズは、研究に参加する専攻医の先生たちが担当。この研究をはじめるまで、プログラムの基礎的な知識すらもっていなかった先生ばかりですが、必要なコードを調べながらシステムを改修、進化させる作業を続けています。

医師の経験とAIの処理能力をあわせることで、

より精確な診断を目指す。

これは、あくまで研究中の試作品。研究を続けることで、すでに専門の医師と同程度の診断結果をだせるまで精度が向上してきました。より高度化させれば、評価の精度を向上させたり、疾病の可能性を提示するなど、医師の診療支援に有用なツールになることが期待されています。

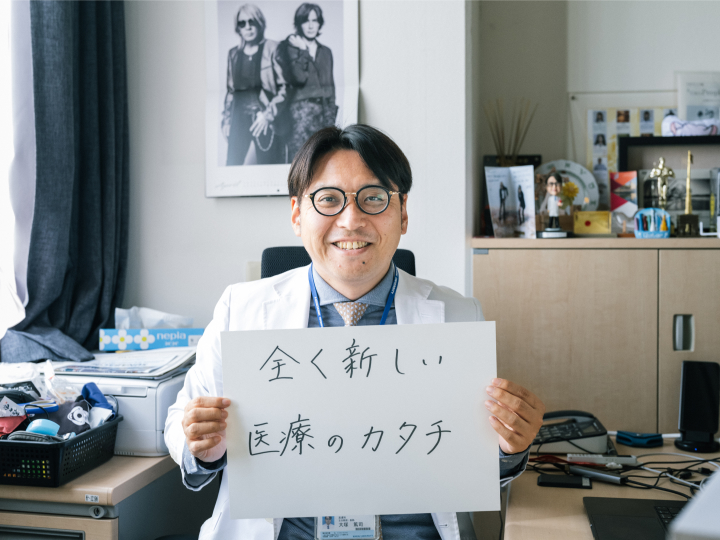

AIを活用した

医療に

期待すること

医局のメンバーにお伺いしました。

AI活用による個別性の高い診療を

目指して。

専攻医/飯沼 紀実

AIによる診断を美容診療に活かしたいと考えています。例えば、ひとりひとりの肌に適した化粧品の成分や使うとよくない成分をAIで予測して、皮膚科医が専門性をもって提案できる化粧品を近大ブランドとして立ち上げる。みたいなことができると良いなと漠然と考えていて、そこには医師によって異なる主観ではなく、定量で統一した評価がおこなえるAIならではの安定性が強みになると感じています。これまで医学しかやってこなかったこともあり、ゼロから学びながらプログラムを組んでいますが、 ChatGPTを使ったり、IT分野に進んだ高校時代の友達に聞いたりしながら開発を進めています。

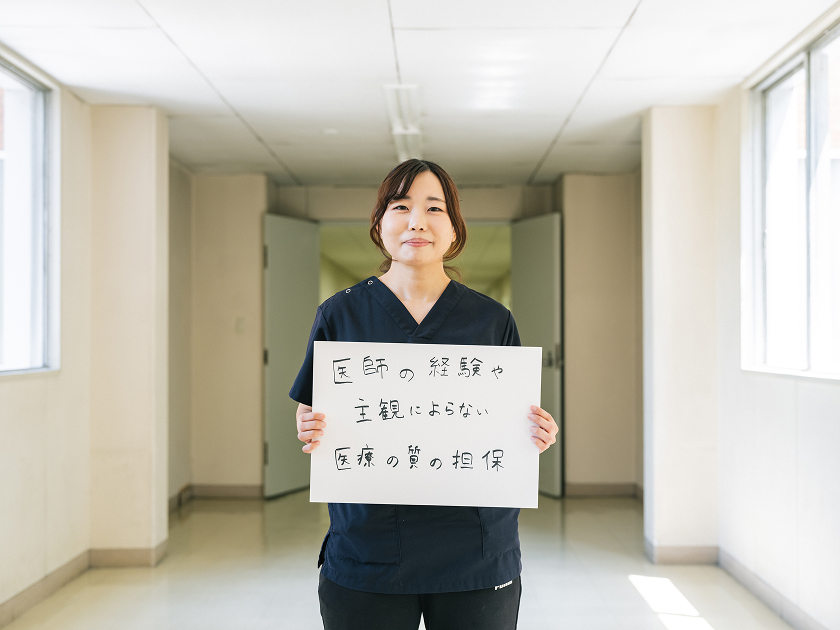

診断精度の向上と検査プロセスの短縮で

患者さんの負担を減らしたい。

専攻医/森田 駿介

大学院に入るタイミングで大塚先生に誘われたことをきっかけに、希望していた病理学にAIを絡めた論文を書きたいと考えて研究に参画しました。現在の目標は、悪性腫瘍のリンパ節転移を迅速に診断できるシステムの構築。AIを活用することで、診断の精度向上はもちろん、免疫染色を行わなくても疾病を評価できる可能性があると感じていて、がんの治療に必要な迅速性と病理検査でかかる金銭面の負担を減らすことができればと考えています。