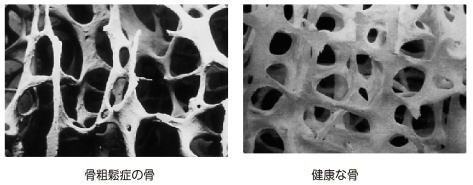

捨て置かれし男性骨粗鬆症に光を! Fujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men (FORMEN) Study

研究成果STUDY results

骨形成マーカー、オステオカルシンは2型糖尿病の発症には関係しませんでした。

オステオカルシンは骨芽細胞から分泌され、骨形成のマーカーとして用いられてきましたが、マウスでは糖代謝を制御するホルモンだという研究が発表されました。オステオカルシンを生成できないマウスは糖尿病になり、オステオカルシンを注射することによって改善するのです。私たちは早くからこの研究に注目し、人間でもそのようなことが起こっているのかどうかを調べました。その結果、9つ下の論文「骨形 成マーカーのオステオカルシンが糖代謝を制御している可能性を示唆しました。」で報告したように、血中オステオカルシン濃度が一番低いグループでは糖尿病を発症している割合が高く、濃度が上がると低くなっていました。

しかし、この結果はすでに糖尿病を発症した人の分析だったので、オステオカルシンが低いために糖尿病になったのか、糖尿病があったからオステオカルシンが低くなったのか判断できませんでした。

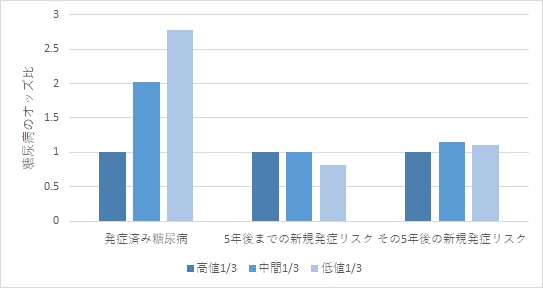

そこで、この人たちを追跡し、オステオカルシンの濃度とその後の糖尿病の新規発症との関係を分析しました。その結果は図に示しました。血中オステオカルシン濃度で対象者を3群に分け、もっと高い群における既に糖尿病になっている人の割合を1とすると、低い群ではその割合は2倍から3倍近くになりました(左)。しかし、その後の追奇跡期間中に発症した糖尿病の割合は、オステオカルシンの濃度とは無関係でした(中、右)。人とマウスでは糖尿病のメカニズムも異なるようです。

成マーカーのオステオカルシンが糖代謝を制御している可能性を示唆しました。」で報告したように、血中オステオカルシン濃度が一番低いグループでは糖尿病を発症している割合が高く、濃度が上がると低くなっていました。

しかし、この結果はすでに糖尿病を発症した人の分析だったので、オステオカルシンが低いために糖尿病になったのか、糖尿病があったからオステオカルシンが低くなったのか判断できませんでした。

そこで、この人たちを追跡し、オステオカルシンの濃度とその後の糖尿病の新規発症との関係を分析しました。その結果は図に示しました。血中オステオカルシン濃度で対象者を3群に分け、もっと高い群における既に糖尿病になっている人の割合を1とすると、低い群ではその割合は2倍から3倍近くになりました(左)。しかし、その後の追奇跡期間中に発症した糖尿病の割合は、オステオカルシンの濃度とは無関係でした(中、右)。人とマウスでは糖尿病のメカニズムも異なるようです。《詳しくはこちら》

血清尿酸血を下げすぎると、椎体骨折が増える可能性を指摘しました。

血清尿酸血が高くなると、痛風を起こすことがあります。痛風は尿酸の結晶が関節内に析出して起こる関節炎で、男性 に多く、足の親指の付け根の関節によく起こります。暴飲暴食をした翌日に起こることが多く、たいへん強い痛みがでます。 患者さんは尿酸値が高くならないようにお薬を服用します。では、尿酸は悪者なのかというと、そうではありません。尿酸は血液中でもっとも強い抗酸化作用をもつ物質で、体の中に生じる活性酸素などから体を守る働きをしています。

炎症は骨を弱くするとされているので、血清尿酸血と骨折の発生との関係を調べました。その結果、血清尿酸血の上1/4にあった高い人に比べて下1/4の低い人では椎体骨折の発生がなんと83%も低下していました。この傾向は年齢や骨密度を調整しても認められ、

尿酸は骨折を抑制している可能性がありました。逆に高尿酸血症治療薬の服用は、統計的に有意にはなりませんでしたが、骨折リスクを上げる方向に働いていました。この結果は、薬で尿酸値を下げすぎると骨折が増える可能性があるとの警鐘です。

に多く、足の親指の付け根の関節によく起こります。暴飲暴食をした翌日に起こることが多く、たいへん強い痛みがでます。 患者さんは尿酸値が高くならないようにお薬を服用します。では、尿酸は悪者なのかというと、そうではありません。尿酸は血液中でもっとも強い抗酸化作用をもつ物質で、体の中に生じる活性酸素などから体を守る働きをしています。

炎症は骨を弱くするとされているので、血清尿酸血と骨折の発生との関係を調べました。その結果、血清尿酸血の上1/4にあった高い人に比べて下1/4の低い人では椎体骨折の発生がなんと83%も低下していました。この傾向は年齢や骨密度を調整しても認められ、

尿酸は骨折を抑制している可能性がありました。逆に高尿酸血症治療薬の服用は、統計的に有意にはなりませんでしたが、骨折リスクを上げる方向に働いていました。この結果は、薬で尿酸値を下げすぎると骨折が増える可能性があるとの警鐘です。

《詳しくはこちら》

胃の切除手術を受けた人は術後20年たっても骨折リスクが3倍に上昇することがわかりました。

胃がんは男性ではもっとも発生率の高いがんで、その7割が胃切除の対象となります。 以前から胃切除をすると貧血ややせ、そして骨粗鬆症が起こることは知られていましたが、胃切除を受けていない人と比べてどれくらい骨粗鬆症性骨折の危険が増すのかや、年齢や体重、骨密度などを補正した場合でも骨折の危険度が上昇するのかどうかはよくわかっていませんでした。FORMEN研究の対象者の内、胃切除を受けていた人は132人あり、受けなかった人より体重は軽く、貧血があり、骨代謝マーカーが高く、骨密度は低くなっていました。その結果、骨粗鬆症性骨折の危険は年齢を補正しても2.85倍あり、その他の要因を調整しても2.81倍となりました。しかも、胃切除後20年を経過した人では、年齢補正後の骨折の危険度は4.95倍もありました。胃切除は骨粗鬆症性骨折の重要なリスク要因で、20年という長期間が経過してから危険な状態になることが判明しました。胃切除を受けた患者さんと外科医には重要な警鐘となっています。

以前から胃切除をすると貧血ややせ、そして骨粗鬆症が起こることは知られていましたが、胃切除を受けていない人と比べてどれくらい骨粗鬆症性骨折の危険が増すのかや、年齢や体重、骨密度などを補正した場合でも骨折の危険度が上昇するのかどうかはよくわかっていませんでした。FORMEN研究の対象者の内、胃切除を受けていた人は132人あり、受けなかった人より体重は軽く、貧血があり、骨代謝マーカーが高く、骨密度は低くなっていました。その結果、骨粗鬆症性骨折の危険は年齢を補正しても2.85倍あり、その他の要因を調整しても2.81倍となりました。しかも、胃切除後20年を経過した人では、年齢補正後の骨折の危険度は4.95倍もありました。胃切除は骨粗鬆症性骨折の重要なリスク要因で、20年という長期間が経過してから危険な状態になることが判明しました。胃切除を受けた患者さんと外科医には重要な警鐘となっています。《詳しくはこちら》

高血糖になると骨折リスクが上昇することがわかりました。

糖尿病になると骨折が増えることは知られていましたが、多くは欧米の研究で、インスリン分泌能が比較的低く、インス リン抵抗性が強く、肥満が少ない日本人の糖尿病でも同様の危険があるかどうかはわかっていませんでした。FORMEN対象者では2型糖尿病と診断されていた人が200人おられ、この方々の骨折リスクはやや上昇していたものの統計的には有意(明確)ではありませんでした。しかし、空腹時血糖値が糖尿病域まで上昇している人では、年齢や体重など調整した後も骨粗鬆症性骨折の危険は正常血糖の人に比べて2.76倍に上昇していました。ヘモグロビンA1cでは前糖尿病域の人でも主要骨粗鬆症性骨折の危険が2.15倍で、糖尿病域に入る前に骨折リスクが上昇するというのはこれまで報告がありません。日本人では欧米人よりも高血糖の骨折への影響が強く出るのかも知れません。

リン抵抗性が強く、肥満が少ない日本人の糖尿病でも同様の危険があるかどうかはわかっていませんでした。FORMEN対象者では2型糖尿病と診断されていた人が200人おられ、この方々の骨折リスクはやや上昇していたものの統計的には有意(明確)ではありませんでした。しかし、空腹時血糖値が糖尿病域まで上昇している人では、年齢や体重など調整した後も骨粗鬆症性骨折の危険は正常血糖の人に比べて2.76倍に上昇していました。ヘモグロビンA1cでは前糖尿病域の人でも主要骨粗鬆症性骨折の危険が2.15倍で、糖尿病域に入る前に骨折リスクが上昇するというのはこれまで報告がありません。日本人では欧米人よりも高血糖の骨折への影響が強く出るのかも知れません。《詳しくはこちら》

高血糖状態では骨密度は高くなるが、骨微細構造は劣化する可能性を指摘しました。

糖尿病では骨密度が高くなるのですが、骨折リスクも高くなります。 その理由としては骨を構成するコラーゲンの架橋物質が糖化や酸化を受け、骨が弾力を失ってしますことが考えられていますが、十分には明らかではありませんでした。そこで、FORMEN研究受診者の腰椎骨密度の画像を再解析し、近年開発された海綿骨の微細構造を表す指標、海綿骨スコア(Trabecular

bone score, TBS)を計算しました。その結果、空腹時血糖値やHbA1c値は骨密度とは正の相関をしめしましたが、TBSとは負の相関をしましました。この事実は、糖尿病になると骨の微細構造が劣化し、そのために骨折リスクが上昇している可能性があることを示しています。

その理由としては骨を構成するコラーゲンの架橋物質が糖化や酸化を受け、骨が弾力を失ってしますことが考えられていますが、十分には明らかではありませんでした。そこで、FORMEN研究受診者の腰椎骨密度の画像を再解析し、近年開発された海綿骨の微細構造を表す指標、海綿骨スコア(Trabecular

bone score, TBS)を計算しました。その結果、空腹時血糖値やHbA1c値は骨密度とは正の相関をしめしましたが、TBSとは負の相関をしましました。この事実は、糖尿病になると骨の微細構造が劣化し、そのために骨折リスクが上昇している可能性があることを示しています。《詳しくはこちら》

高齢者が骨折すると死亡する可能性が3倍になることがわかりました。

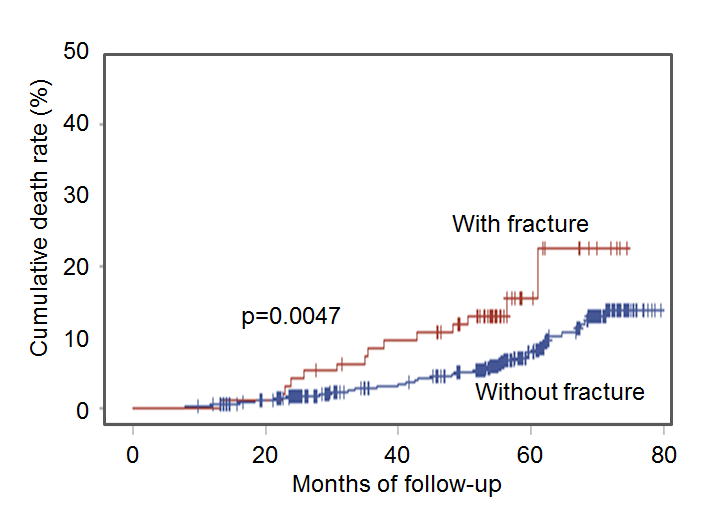

高齢者が骨折をすること、寝た切りになる可能性を高めるだけでなく、死亡のリスクも上がります。しかし、元々虚弱な人が虚弱なために転倒して骨折し、虚弱なために死亡しているだけで、骨折は関係ないかもしれませんが、その関係は十分に明らかではありませんでした。実際、FORMEN研究参加者を約5年追跡し、亡くなった方を追跡期間中に骨折したかどうかで2群にわけ、それぞれの累積死亡率を比べたのが左の図です。赤が骨折した人、青がしなかった人ですが、明らかに骨折した人の死亡率が高いことがわかります。

高齢者が骨折をすること、寝た切りになる可能性を高めるだけでなく、死亡のリスクも上がります。しかし、元々虚弱な人が虚弱なために転倒して骨折し、虚弱なために死亡しているだけで、骨折は関係ないかもしれませんが、その関係は十分に明らかではありませんでした。実際、FORMEN研究参加者を約5年追跡し、亡くなった方を追跡期間中に骨折したかどうかで2群にわけ、それぞれの累積死亡率を比べたのが左の図です。赤が骨折した人、青がしなかった人ですが、明らかに骨折した人の死亡率が高いことがわかります。さらに初回調査時に測定した10m歩行速度、握力、開眼片足立ち時間等の運動能力で補正し、虚弱かどうかとは無関係に骨折が死亡に関与しているかどうかを調べたところ、骨折は死亡のリスクを2.77倍に上げていました。この死亡リスクの上昇は脊椎、骨盤、下肢の骨折でおこり、上肢や肋骨では見られませんでした。下半身の骨折によって活動性が低下することが死亡のリスクを上げていると考えられました。

《詳しくはこちら》

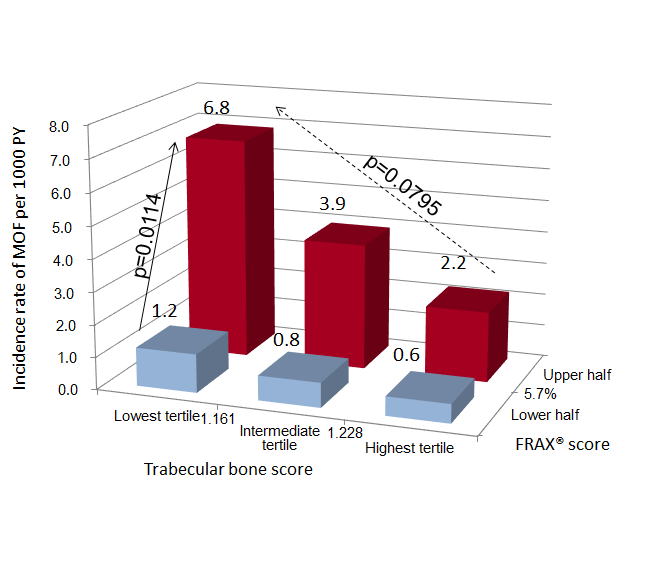

骨の微細構造指標TBSはFRAXによる骨折リスク予測を改善することがわかりました。

骨密度に加えて11項目の臨床的リスク要因を合わせて骨折の危険性を予測するツール、FRAXが広く用いられるようにな ってきました。しかし、なお将来骨折する人の半分強しか見つけられず、予測性能の改善が望まれています。そこで、腰椎の海綿骨の微細構造の指標である海綿骨スコア(Trabecular

bone score, TBS)を計算し、FRAXによる骨折予測をかいぜんするかどうかを確認しました。その結果、右図のようにFRAXによる骨折予測確率が大きいと無効5年間の骨折発生率が高くなり、それとは独立して、TBSが低いと骨折リスクが大きくなることがわかりました。この結果はFRAXにTBSを併用することで、骨折予測性能を改善できることを示しています。 《詳しくはこちら》

ってきました。しかし、なお将来骨折する人の半分強しか見つけられず、予測性能の改善が望まれています。そこで、腰椎の海綿骨の微細構造の指標である海綿骨スコア(Trabecular

bone score, TBS)を計算し、FRAXによる骨折予測をかいぜんするかどうかを確認しました。その結果、右図のようにFRAXによる骨折予測確率が大きいと無効5年間の骨折発生率が高くなり、それとは独立して、TBSが低いと骨折リスクが大きくなることがわかりました。この結果はFRAXにTBSを併用することで、骨折予測性能を改善できることを示しています。 《詳しくはこちら》牛乳を毎日飲む人は骨密度が高く、骨の微細構造も良好であることがわかりました。

牛乳は骨にいい! 誰でも知っているようなことですが、実は必ずしも十分な科学的裏付けはありませんでした。そこで、FORMEN対象者の牛乳摂取状況と骨の関係を調べました。その結果、牛乳の摂取頻度が上がるほど、骨密度は高く、骨を分解する骨代謝の動きは遅く、骨微細構造はよく保たれていました。

牛乳は骨にいい! 誰でも知っているようなことですが、実は必ずしも十分な科学的裏付けはありませんでした。そこで、FORMEN対象者の牛乳摂取状況と骨の関係を調べました。その結果、牛乳の摂取頻度が上がるほど、骨密度は高く、骨を分解する骨代謝の動きは遅く、骨微細構造はよく保たれていました。左の図は、牛乳の摂取頻度(右ほど高頻度)と低骨密度になる危険度の関係を示したものです。摂取頻度が高いほど、低骨密度になる危険度が減ることがわかります。

世の男性の皆さん(女性もですが)、牛乳を飲みましょう。

《詳しくはこちら》

腎機能の骨への影響は一般的なクレアチニンではなく、シスタチンCで評価する方がよいことを示唆しました。

《詳しくはこちら》

骨形成マーカーのオステオカルシンが糖代謝を制御している可能性を示唆しました。

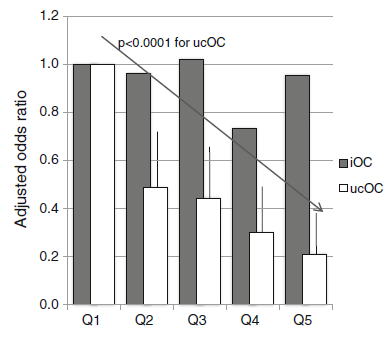

骨に含まれる蛋白質の一種のオステオカルシンは骨を作る骨芽細胞から分泌され、 骨形成の程度を表す検査として用いられてきました。ところが、マウスではオステオカルシンは糖代謝を制御するホルモンだという研究がでてきました。オステオカルシンを生成できなマウスは糖尿病になり、オステオカルシンを注射することによって改善するのです。しかも、骨代謝学の世界ではカルボキシル化されたオステオカルシンが活性型とされているのですが、マウスではカルボキシル化されていないものが活性型だとい言うのです。そこで、FORMEN研究参加者の糖尿病とオステオカルシンの関係を調べてみると、左の図のように血中オステオカルシン濃度が一番低いグループでの糖尿病の割合を1としたとき、カルボキシル化されたオステオカルシンでは(濃い棒グラフ)濃度が上がっても糖尿病の割合は大きくは変化しないのに対し、カルボキシル化されていないオステオカルシンでは(白い棒グラフ)濃度が上がると糖尿病の割合は大きく低下しました。人間でもマウスと同じようにオステオカルシンは糖代謝に関与しているかもしれません。

骨形成の程度を表す検査として用いられてきました。ところが、マウスではオステオカルシンは糖代謝を制御するホルモンだという研究がでてきました。オステオカルシンを生成できなマウスは糖尿病になり、オステオカルシンを注射することによって改善するのです。しかも、骨代謝学の世界ではカルボキシル化されたオステオカルシンが活性型とされているのですが、マウスではカルボキシル化されていないものが活性型だとい言うのです。そこで、FORMEN研究参加者の糖尿病とオステオカルシンの関係を調べてみると、左の図のように血中オステオカルシン濃度が一番低いグループでの糖尿病の割合を1としたとき、カルボキシル化されたオステオカルシンでは(濃い棒グラフ)濃度が上がっても糖尿病の割合は大きくは変化しないのに対し、カルボキシル化されていないオステオカルシンでは(白い棒グラフ)濃度が上がると糖尿病の割合は大きく低下しました。人間でもマウスと同じようにオステオカルシンは糖代謝に関与しているかもしれません。《詳しくはこちら》

納豆をしっかり食べる人では骨密度は高くなっていました。

《詳しくはこちら》

少量飲酒者では骨密度が高い可能性ありですが、アルコール量で1日55gを超えると逆効果でした。

《詳しくはこちら》

喫煙者は骨密度が低く、この傾向は特に喫煙年数の長い人で顕著でした。

《詳しくはこちら》

藤原京スタディ男性骨粗鬆症研究の研究計画を発表しました。

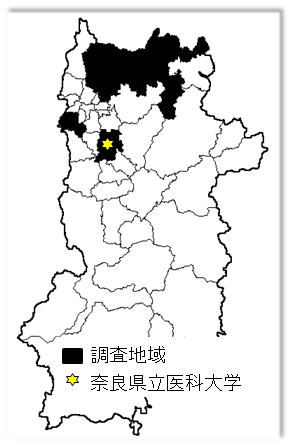

藤原京スタディは、奈良県の左図の4市(橿原市、奈良市、大和郡山市、香芝市)在住の65歳以上で独歩可能な男女4500人を対象に、2007年に当時奈良県立医科大学教授だった車谷典男先生(現、副学長)が開始された疫学研究です。高齢期になっても元気に生きる秘訣を探るのが目的です。

藤原京スタディは、奈良県の左図の4市(橿原市、奈良市、大和郡山市、香芝市)在住の65歳以上で独歩可能な男女4500人を対象に、2007年に当時奈良県立医科大学教授だった車谷典男先生(現、副学長)が開始された疫学研究です。高齢期になっても元気に生きる秘訣を探るのが目的です。藤原京スタディ男性骨粗鬆症研究は、藤原京スタディの参加者の内、男性だけを対象に、骨粗鬆症に関する調査項目を加えた研究です。英語では

Fujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men Study

といい、頭文字をとって FORMEN Study と呼んでいます。

骨粗鬆症は確かに女性に多い病気ですが、患者の1/4は男性です。しかし、男性は骨粗鬆症健診の対象から外されているなど、これまで、捨て置かれてきました。「捨て置かれし男性骨粗鬆症に光を!」とFORMEN研究を始めました。その研究計画と最初の調査結果の概要を発表しました。

《詳しくはこちら》

FORMEN研究事務局

〒589-8511

大阪狭山市大野東377-2

近畿大学医学部公衆衛生学教室

TEL 072-366-0221(内3272)

MAIL pbl-h@med.kindai.ac.jp