機能的脳神経外科疾患

手足のふるえ、体のかたさ、動きが悪くなる、急な動きに対応できないといった症状がそれぞれゆっくりと出現する病気です。主に中高年以降にみられ、進行する経過をたどります。

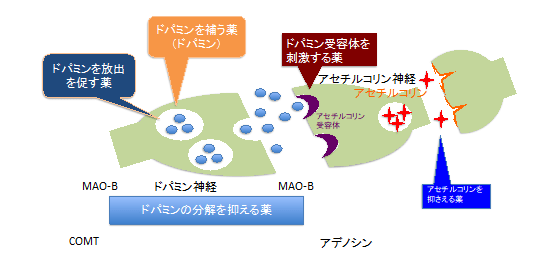

どうしてパーキンソン病になるのかはよくわかっていませんが、脳の深部の中脳の黒質という部位のドパミンを作る細胞が減っています。このドパミンは脳の伝達物質で、これが不足すると上記の症状が出現してきます。したがって、ドパミンを補充すると症状は改善します。

診断は、発病当初では診断が難しく、症状の経過から判断します。主に脳神経内科医師がその担当になります。

画像検査としては、中脳のドパミン細胞の減り具合を見る方法がいいのですが、これを安定してみる方法は今はなく、脳の中のドパミンと結びつく物質の分布状況をみる方法があります(DAT-SCAN ダットスキャン)、また、心臓の交感神経機能をみるMIBGシンチグラフィーがあります。

治療は基本的に薬剤を用います。症状の変化に応じて、様々な作用のお薬を使い、パーキンソン症状を減らし、日常生活に障害とならないように調節します。これは、脳神経内科医師により行われます。発病から年数がたってくると、薬の効果の変化が出現し、薬の効果減弱や動きのよいとき(オン)と悪いとき(オフ)の症状が強い(オンオフ現象)、ジスキネジア(自分では止めれない異常な運動;体がくねくねする)を認めるようになると、薬物治療を行いつつ手術加療を検討します。

減ってきたドパミンを補充します。そのためには、神経での伝達物質をコントロールするために様々な作用部位での薬があります(図)

それぞれの作用、副作用がありますので、パーキンソン病の状態を考慮して、薬を服用します。

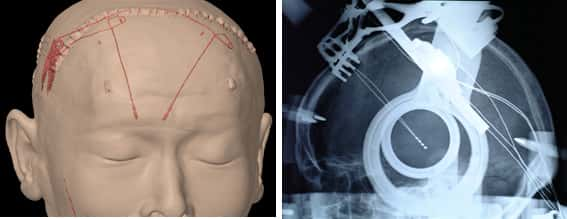

頭に定位脳フレームという特殊な手術機器を装着し、CT室で撮影をします。全身麻酔を行い、そのCTと手術前に撮影したMRIにて、医療用のナビゲーションを用いて電極を入れる部位を決定します。

頭蓋骨に穴をあけ、電極を挿入します。場合により、電極から電気活動を測定したり、局所麻酔にして、手術時に症状を見ながら電極刺激をおこなうこともあります(定位脳手術)

(毛髪を剃ることはありません)

効果の最も高い部位に電極を留置し、その後、前胸部(あるいは腹部)に電池を埋め込み、脳に挿入した電極を接続し、電気刺激システムを完成します。

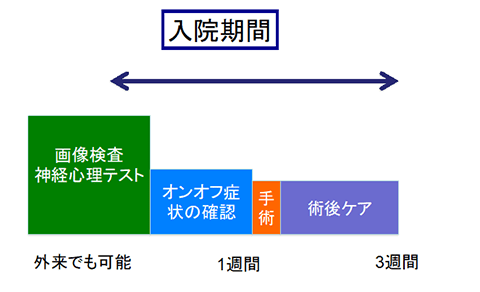

術後、症状をみながら、刺激条件を検討し、術後10日後には退院となります。この治療法は、症状変化に応じて、刺激条件を変えることができる利点があります。

定位脳フレーム装着

定位脳フレーム装着 手術室

手術室

皮下電池

皮下電池

②の脳深部刺激術とかわらない方法(定位脳手術)をもちいて、最終的には電極をいれるのではなく、脳の一部、数ミリを凝固するものです。

脳の診断を行っているMRIを用いたあたらしい方法で、超音波を脳内で集めて一部を凝固するものです。脳内に電極や凝固する道具を挿入することはありません。

京都大学にて行われ始めた脳内にドパミンを生み出す細胞を(a)と同じような定位脳手術方法を用いて、脳の基底核という部位などに埋め込みます。この細胞が脳内に定着し、副作用もなく、ドパミンを生み出し続けるかを治験中です。発展中の治療法です。

パーキンソン病にかかわらず、身体にはリハビリテーションが重要です。リー・シルバーマン運動療法という方法があり、動作が小さくなっていくパーキンソン病の方の動きを大きくするように行うリハビリテーションのプログラムです。

☆当科では、脳深部刺激療法を積極的に行っています。

入院期間と経過

入院期間と経過

専門の担当医師

准教授 中野 直樹

脳神経外科における手術の実績は関西だけでなく国内でもトップクラス

南大阪で最先端医療を受けるなら近畿大学医学部脳神経外科へ

診療希望の方は、かかりつけ医にご相談ください。