メニュー

メニュー

メニュー

メニュー

責任者・診療科長 鈴木 智詞

〇…初診・再診とも診療 □…初診のみ診察 △…再診(予約)のみ診察 ― …休診

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 担当医師名 | 専門分野 | 専門医資格等 |

|---|---|---|

医学部講師、診療科長

医学部講師、診療科長鈴木 智詞 |

冠動脈インターベンション(CTO、DCA、Rota等の複雑病変)、末梢血管インターベンション(下肢動脈、鎖骨下動脈、腎動脈等、シャントPTA)、Type2endoleak | 日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会認定内科医、指導医、日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本心血管インターベンション治療学会心血管カテーテル治療専門医・施設代表医、浅大腿動脈ステントグラフト実施医、CCT Faculty、CTO club Faculty、KCJL Faculty |

医学部講師

医学部講師蘆田 健毅 |

不整脈 | 日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本不整脈心電学会認定不整脈専門医、植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修修了 |

医学部講師

医学部講師川平 正継 |

冠動脈インターベンション(CTO、DCA、Rota等の複雑病変)、末梢血管インターベンション | 日本内科学会認定内科医、日本心血管インターベンション治療学会認定医 |

医学部助教A

医学部助教A八木 英次郎 |

循環器内科一般 | 日本循環器学会循環器専門医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士、日本超音波医学会超音波専門医 |

医学部助教

医学部助教杉本 啓史郎 |

虚血性心疾患、循環器内科一般 | 日本内科学会認定内科医 |

医学部助教

医学部助教藤原 義大 |

虚血性心疾患、循環器内科一般 | ― |

医学部助教

医学部助教淵 悠介 |

循環器内科一般 | ― |

非常勤

非常勤永井 宏幸 |

冠動脈インターベンション(CTO、Rota等の複雑病変)、末梢血管インターベンション | 日本循環器学会循環器専門医、日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本内科学会認定内科医 |

| 内容 | 件数 |

|---|---|

| 心電図検査 | 4,284 |

| 心臓超音波検査 | 2,028 |

| 冠動脈CT検査 | 147 |

| 心筋シンチグラム検査 | 136 |

| 心血管インターベンション治療 | 287 |

| カテーテル心筋焼灼術 | 135 |

| 永久的ペースメーカー手術 | 34 |

| 下肢静脈瘤関連手術 | 41 |

循環器内科では若返りと共に本院:近畿大学病院との連携も強化しています。

SNSアカウントを開設し、循環器内科としての取り組みなどを情報発信しています。

(http://www.facebook.com/profile.php?id=100090360274492)

他施設で治療不能と言われた方、外科手術と言われた方もお気軽にご相談ください。

全てのカテーテル手術中は十分な麻酔を施行し、痛みやしんどさを伴わないよう十分に配慮致します。患者様のご希望に沿う形での治療を行います。安全かつ迅速に治療可能です。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症、息切れの原因として慢性の肺血栓に伴う血流低下の可能性があります。

カテーテルにて血栓を破砕し血流改善させます。

大阪の桜橋渡辺病院から、のれんわけをし近畿大学奈良病院でも同様のクオリティでの治療が可能となっております。

”PCI中のワイヤーの状態を3次元イメージするためのノウハウであり、その技法を身に付ければCTO病変を理論的に攻略できるように、またOpen vesselでもより根拠を持った施術が可能となる。”

岡村篤徳2020『3DワイヤリングPCI』南江堂より

3Dワイヤリングを身につけると針の穴を通すようなワイヤー操作が可能となります。心臓カテーテル治療(PCI)慢性完全閉塞病変(CTO)など通常治療が困難と考えられる難しい病変において安全かつ迅速な治療が可能となります。他院で治療が困難であった方や困難なためバイパス手術をやむなく検討された方も対応可能です。もちろん通常の病変(Open vessel)に対してもこの手法を身につけていれば迅速で安全な治療が可能となります。

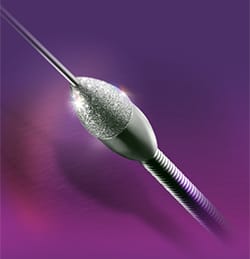

この方法は最新の血管内超音波カテーテル(AnteOwl IVUS)を用いてさらに困難な病変に対する成功率の上昇と時間短縮が可能となりました。(難しい治療を行なっている施設での平均7-8割の成功率が95%程度の成功率に上昇、ワイヤーの通過時間は半数で30分以上かかるところが7.6分に短縮)

Suzuki S, Okamura A. JACC. Intv. 2021;14:812-4

この最新のAnteOwl IVUSカテーテルも導入しており使用可能です。

朝日インテック社

朝日インテック社

冠動脈の狭窄病変を円筒形のカッターで削り取り体外に回収します。病変が血管の入り口付近に存在したり一方向に偏っている場合や手術前などで抗血小板薬を中止せざるを得ない状況に有効です。削る方向を確実にするために上述のIVUSとワイヤーの先端を用いて方向性を合わせます。高い安全性のもとに治療を行うことが可能です。ロータブレーターと同様に、経験が多い医師が安全に治療しています。

Suzuki S, Okamura A. cvit:2021;20:726-728

薬による治療が難しい閉塞性肥大型心筋症に対してカテーテルを挿入し治療を行います。左室の異常に厚くなっている心筋組織にエタノールを注入して組織を退縮させる治療法です。この治療により、8割位の方は、労作時の息切れ等の症状が改善します。限局的ですが人為的に心筋梗塞を生じさせる治療であり、1週間程の入院を要します。1割程度で、治療に伴い完全房室ブロックが生じ、恒久ペースメーカーの植え込みが必要になります。

突然心臓の血管(冠動脈)が閉塞もしくはつまりかかるような状況となれば胸の不快感が出現します。心電図や採血にて診断することが可能です。こちらの急性期疾患に関しても迅速に対応いたします。

歩いていると足がだるくなる。安静時の足の疼痛がある。そのような症状があれば下肢動脈の血管が細くなっている可能性があります。下肢動脈の狭窄・閉塞を評価する指標(ABI)の検査や下肢動脈エコーの検査を行い診断します。治療方法には薬物療法やカテーテルを用いて治療を行うことも可能です。複雑な足の血管の治療も3Dワイヤリングで安全に迅速に治療可能です。

動脈硬化の進行により、足の指が壊疽することがあります。赤色や紫色、黒色に色が変化し、痛みを伴う場合には下肢の壊疽の可能性があります。膝下の動脈を含め、カテーテル治療を積極的に行っています。また、形成外科、整形外科、皮膚科としっかり連携とり、傷の治療を行っております。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症、息切れの原因として慢性の肺血栓に伴う血流低下の可能性があります。

カテーテルにて血栓を破砕し血流改善させます。

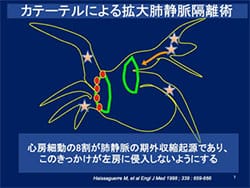

近畿大学奈良病院では2022年10月より不整脈専門医による診療を再開し、カテーテルアブレーションは2023年は年間135例の治療を施行いたしました。

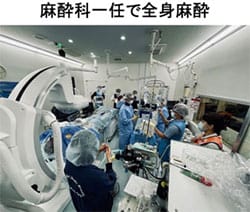

心房細動・心房頻拍に対しては麻酔科一任の全身麻酔で安全に治療いたしております。

心房細動は最も頻度の高い不整脈です。心房細動を治療する目的は①脳梗塞・認知症の予防 ②心機能の保持、心不全予防 ③生活の質(Quolity of Life)の保証 です。脳梗塞予防は適切な抗凝固療法が重要です。また心房細動をなくす治療(リズムコントロール)は可能な限り早期が好ましいとEAST-AFNET4試験で報告されています。(NEJM 2020;383:1305-1316) 。早期であれば1回のカテーテルアブレーションで80%以上の治療効果があります。

現在の日本循環器学会・ガイドラインでは薬剤治療抵抗性の発作性心房細動(持続期間7日以内)はカテーテルアブレーションの適応がClass I、薬剤治療をしていない場合や持続性心房細動(持続期間7日以上)でもClass IIaと位置付けられます。

心房細動では麻酔科一任の全身麻酔で安全かつ、短時間の高周波アブレーション治療を実施いたしております。

安全性、治療効果を最大にするためにも全身麻酔は重要です。当院ではより安全を重視して麻酔科に一任して管理させていただいております。目安の治療時間は2時間、麻酔時間は3時間です。

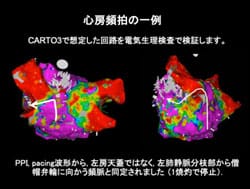

難治性心房頻拍の治療にも力を入れています。

心房細動カテーテルアブレーションの1回目の治療後に焼灼部位を起因とする心房頻拍で再発することもあります。以前に他院様で治療され、経過観察となっていらっしゃる方にも積極的にご相談に乗らせていただいています。

持続性心房細動・血液透析の患者さんに対して積極的に治療を行なっております。

日本循環器学会のガイドラインでは持続性心房細動(7日間以上続いている状態)では、アブレーションの推奨レベルは高くありません(Class IIa;どちらかというと治療を推奨)。特に無症状・1年以上持続する場合はClass IIb適応(どちらかというと治療は推奨しない)ですが、無症候性では脳梗塞率が高いとする報告もあります。また5年以上ずっと心房細動が続く方でも効果が見込める時があり、個別に検討致しております。血液透析の治療中の方にも適応があれば積極的に治療を推奨しています。

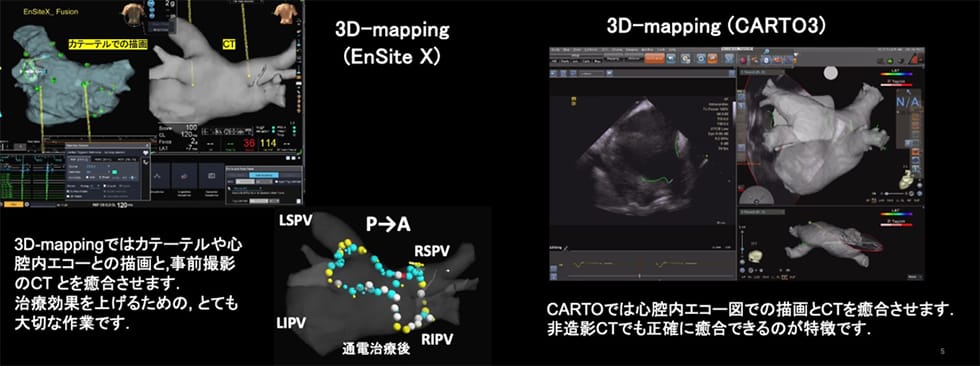

事前に心臓CTアンギオグラフィーやMRIを撮影し、3次元マッピングと癒合して通電治療は行います。当院では症例に応じてCARTO3™(Biosence Webstar社製)もしくはEnSite X™(Abbott社製)を使用します。

CARTOシステムでは心腔内エコー(SOUNDSTAR®️)の描画のみで治療をしています。

造影CTで左心房内血栓の評価が十分にできない方には、経食道心エコー検査を行っております。

2022/10-2023/12の心房細動の初回治療(N=101)の治療成績です。

治療時間 2:23±0:35 時間 麻酔時間 3:14±0:35 時間

術後再発(術後3ヶ月以降): 7人(6.9%)

早期再発(術後3ヶ月以内): 13人(12.8%)

一般的に3割程度が早期再発を起こし、2割程度が晩期再発を起こすとされます。

長期持続性(LsPerAF;心房細動の持続期間が1年以上)になる前に治療すべきと、当院のデータからは見てとれます。

全身麻酔が治療成績の向上に寄与していると考えておりますが、2-3年間は追跡が必要ですので、当院やかかりつけ医でホルター心電図などの検査を繰り返していただきます。

アブレーション治療は医師のみでは何もできない、臨床工学士、診療放射線技師、看護師を合わせたチーム医療です。サポートのためにも院内立入許可を与えた外部の業者(メーカー・代理店)が立ち会います。術前術後では心エコー図検査において検査技師の仕事も重要です。

下肢静脈瘤の治療については、高周波による血管内焼灼術や2019年末から日本で保険適用となったグルー治療などを実施しています。

グルー治療は医療用の瞬間接着剤を静脈に注入し、血管を閉塞させる治療であり、痛みや神経障害が少なく、術後の弾性ストッキングも必要ありません。

奈良で施行できる病院は限られているため、ぜひ一度ご相談ください。

日帰り手術も、入院加療も患者さまのご希望に合わせて対応します。

心血管疾患リハビリテーションは、心機能の回復、病気の再発予防を目的に、個々の患者さまの病状に応じた運動療法のメニューを作成し保険医療として行われています。

当院では専門の理学療法士を3名配し、心肺機能の改善および日常生活能力の向上につながる支援をさせていただきます。

対象疾患は

などです。

心血管の診療には、最新のPHILIPS社製血管撮影装置を使用し、鮮明な画像、2方向同時撮影、多数の情報を巨大モニターにすべて投影するマルチビジョンディスプレイ、造影所見の高精細解析ソフトなどを駆使し、安全で確実な医療と被ばく量低減を実施しています。医師だけでなく、看護師、放射線技師、臨床工学士など多数の専門性の高いコメディカルスタッフが診療に従事しています。

安全で納得のいく医療の提供に努力します。

最新の医療機器、専門性の高い医療スタッフが、皆様の診療に携わります

高度医療を行うためには、術後管理等集中治療も含め、安全性に優れた医療環境が必要です。当院には救命救急センターおよび集中治療室(ICU)が設置されており、患者さまの重症管理・術後管理を含めた安心、安全に取り組んでいます。

また、このような医療を受けていただくには、その内容をご本人やご家族に納得いただくことも重要と考えており、術前に十分な説明を尽くすよう務めております。

鈴木 智詞

鈴木 智詞