生活の質が改善

2000年前の中国にさかのぼる漢方治療ですが、西洋医学との組み合わせで、西洋医学の副作用対策やすき間を埋める役割として、最近、注目を集めるようになりました。

がん治療もその1つで、残念ながら、がんそのものを漢方で治すことはできませんが、治療に伴う副作用対策として、日本でも広く使われるようになってきました。最近、がん治療専門病院のなかで、漢方外来が設置されるようになってきたことも、このことをよく表しています。

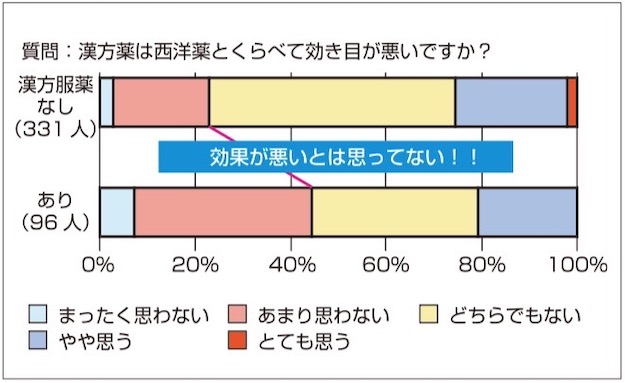

私たちが調査・論文報告した婦人科がんで外来受診中の患者さんのデータによると、22%の方が漢方薬を服用していました。また、実際に漢方薬を服用しているがん患者さんでは「漢方薬の効果は西洋薬と比べて劣らない」と思っている結果が出ています(図1)。

もともと経験則に基づいて使用されてきた漢方薬ですが、最近では幾つかの薬剤については、作用の仕組みや治療効果に関する科学的な検討が行われるようになってきました。

例えば「

図1 がん治療中・治療後の外来患者での漢方薬・サプリメント・健康食品服用の実態

図1 がん治療中・治療後の外来患者での漢方薬・サプリメント・健康食品服用の実態

(TakedaT.InternationalJournalofClinicalOncology2012より)

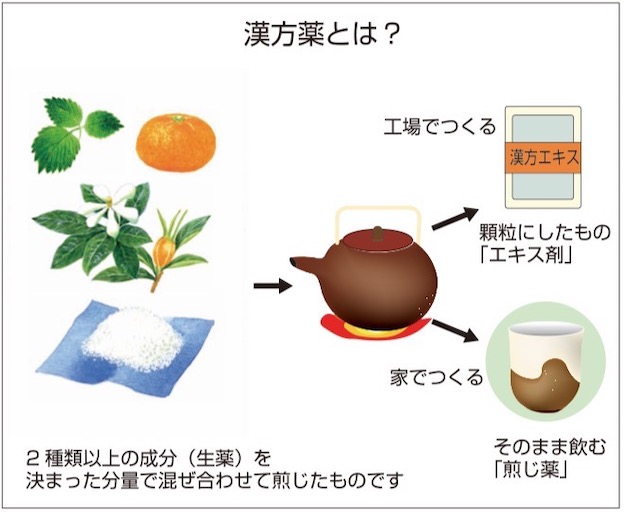

西洋薬のほとんどが単離合成した物質で構成されているのに対し、漢方薬は複数の天然物(主に植物・鉱物を原料にした

一方、煎じ薬は自分で作る手間と健康保険診療では高品質の生薬の使用が難しいのが難点ですが、生薬の組み合わせ・増減の自由度が高く、より効果的な治療が可能になります。もともとの漢方診療では、西洋医学とは少し異なった漢方治療ならではの診断方法(「冷え症の治療」、P214)に基づき処方を決めますが、病名に対しての簡便なエキス剤による治療でもかなりの効果がみられます。

本来の漢方治療の基本的な方針として、「

図3 エキス剤と煎じ薬の違い

図3 エキス剤と煎じ薬の違い

手術や放射線治療、抗がん剤治療、緩和医療など、がん治療のさまざまな場面で、漢方治療の応用が可能です。

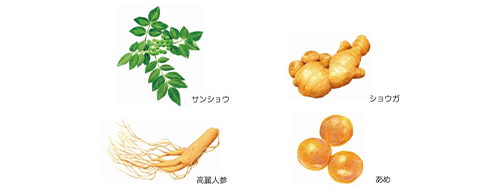

外科や婦人科の開腹手術では、術後に腸の動きが悪くなります。これに対しては、「大建中湯」が使われます。「図2」に示すように、サンショウ、ショウガ、

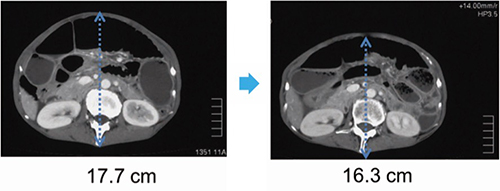

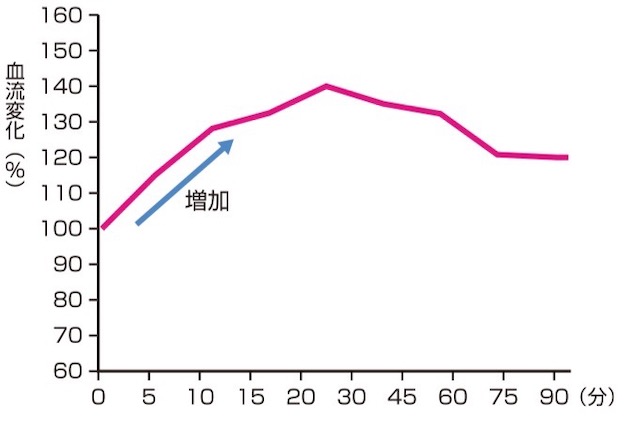

腹部の放射線治療は、腸への障害が避けられず、放射線性腸炎が副作用として起こる場合があります。これに「大建中湯」を応用することで、ひどい腹部の張り症状が改善した症例を「画像」に示します。「大建中湯」は腸管の血流を改善する作用があり(図4)、これによる腸管運動改善、それがよい効果につながっていると考えられます。

緩和医療では、痛みに対するモルヒネ投与は極めて有効ですが、副作用でひどい便秘の場合があります。このような場合に、通常の便秘薬と「大建中湯」を併用することで、違った作用からの改善が期待できます。

抗がん剤治療に伴う副作用はいろいろありますが、投与に伴う倦怠感や食欲不振に対して、前述の食欲を増す効果がある「六君子湯」を使います。ほかに漢方には「

女性の場合は、治療の必要性から、閉経前に卵巣をとったり、薬剤で卵巣機能を止めたり、意図的に閉経したのと同じ状態にする場合があります。症例で示した患者さんがこれに当たります。自然閉経の更年期症状には、女性ホルモンを補うことが可能ですが、乳がんに対する悪影響から使用できません。更年期障害の治療に使う漢方が応用可能です(トピックス「更年期障害の治療」、P218)。

がん治療の患者さん全般に言えますが、治療や副作用に対する不安、再発への不安など、常に不安と隣り合わせの状態が続きます。そのため、不眠症状が現れる場合も多いのですが、漢方薬にも不安や不眠症状を改善する薬剤が何種類かあります。「

なにより、患者さんの細かな症状に寄り添い対応できる漢方治療は、西洋医学だけでは対応しきれないすき間を埋め、患者さんの立場に立った医療を可能にする一番のメリットがあります。

図2 大建中湯を構成する4つの生薬

図2 大建中湯を構成する4つの生薬 画像 放射線性腸炎による腹部膨満症状

画像 放射線性腸炎による腹部膨満症状

図4 大建中湯による腸の血流増加効果

図4 大建中湯による腸の血流増加効果

大建中湯エキスを健常人に1回投与すると、超音波で測定した腸間膜の血流が増加しました

(TakayamaS,TakedaT TohokuJournalofExperimentalMedicine2009より)

腰痛や肩こりなどに行う

とは言え、抗がん剤治療中で感染や出血傾向のある場合やリンパ