高齢化とともに増加傾向

眼瞼下垂症には、先天性、後天性、

先天性眼瞼下垂症とは、約80%が片側に認められます。まぶたを上げる主な筋肉(眼瞼挙筋)自体または、それを支配する神経(動眼神経)の働きが低下しており、生まれつきまぶたが上げられない状態です。また、まぶたの下がりも悪く、まぶたを閉じた際に白目が見えることもあります。

後天性眼瞼下垂症とは、腱膜性によるものが主です。まぶたには眼瞼挙筋の端にある挙筋腱膜が着いており、腱膜性ではこの挙筋腱膜がゆるんでいたり、まぶたの縁から外れていたりするため、うまく力が伝えられず、まぶたが上げにくくなります。

偽性眼瞼下垂症とは、一見まぶたが下がったように見える状態です。原因として、眉が下がる(眉毛下垂、顔面神経麻痺)、まぶたの皮膚が弛む(皮膚弛緩症)、眼が痙攣する(眼瞼痙攣)、目が陥凹している(眼球陥凹)、反対と比べると目が小さい(小眼球症)、腫瘍などが挙げられます。

眼瞼下垂症を疑う徴候として

・眉毛の位置が高くなった、おでこのしわが増えた

・落ちくぼんだ目、眠たそうな目になった

・あごを突き出している、鼻の穴が大きく見えるようになった

・肩こり、頭痛がするようになった

・夕方になると、まぶたが下がってくる

・コンタクトレンズを長年使用している

・花粉症やアトピーで眼をよくこする

・逆さまつげ、かすみや痛みがある

・二重の幅が広くなった、一重だったのが二重になった

・視力が上がらない、視力が下がった

特に高齢化が進んでいる現在、多くみられるのが後天性眼瞼下垂症です。

後天性眼瞼下垂症では、おでこの筋肉(前頭筋)を使ってまぶたを上げるようになり、おでこのしわの増加や、慢性的な筋肉の緊張による頭痛、それに連動したうなじや肩の筋肉の緊張による肩こりを覚えることがあります。それに伴い夕方になり疲れを覚えて、まぶたが下がってくるのもこれが原因です。

先天性眼瞼下垂症では、まぶたが視界にかかるため患側(まぶたが上がりづらい側)で物を視ようとしなくなり、視力の発達がしづらくなることがあるため、眼科医と連携の上で治療時期を判断していきます。

眼瞼下垂の程度

正常

上まぶたの縁が黒目にほとんどかかっていない状態

軽度

上まぶたの縁が黒目と瞳孔上縁の間にかかっている状態

中等度

上まぶたの縁が瞳孔の上半分にかかっている状態

強度

上まぶたの縁が瞳孔の下半分までかかっている状態

まぶたのかぶりを代償しようと、眉毛を上げてよりよく見ようとしていることがあり、軽度と判断してしまうことがあるので、医師の診察を受けてください。

後天性眼瞼下垂症では、他の疾患との鑑別が優先されます。ある日を境に急にまぶたが下がった場合は、脳梗塞、脳動脈瘤、糖尿病、腫瘍などによる動眼神経麻痺を疑います。日内変動(一日の間での変化)が大きい場合は、重症筋無力症によります。ミトコンドリアミオパチーや筋強直性ジストロフィーでは筋自体に問題があります。これらを鑑別するために、形成外科受診の前後に、他の科の受診をしてもらうことがあります。

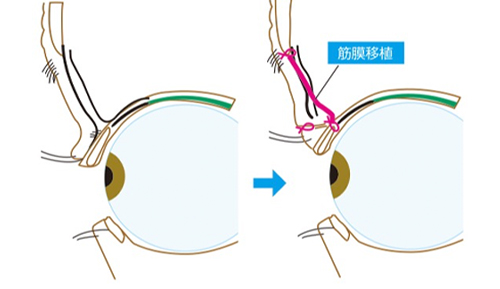

先天性眼瞼下垂症では、まぶたを上げる筋肉の代わりとなるものの移植が必要となります。自己の組織である他の部分の筋肉の膜(太ももや頭)や人工の組織を用います。当院では主に自己の組織を用います。まつ毛の上と眉毛の上を切り、そこから皮膚の下にトンネルを作り、そこに代用組織を通して、まぶたとおでこに橋渡しを作り、おでこの筋肉の力を借りてまぶたを上げられるようにします。

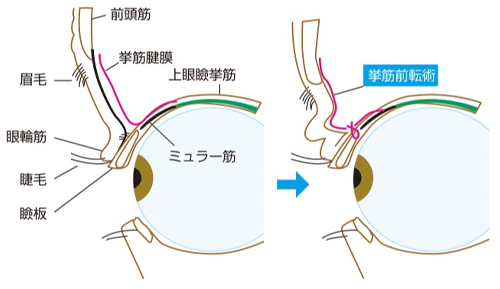

後天性眼瞼下垂症では、筋肉や腱膜の力が弱っている場合には、まずはまつ毛の上を切り、腱膜を短くする方法を行います(挙筋前転法)。それでも改善を認めない場合や、腱膜の力がほとんどない状態では、先天性の場合と同様に筋膜の移植を行います(筋膜移植術)。

偽性眼瞼下垂症の中でも、皮膚の弛みが原因の場合は、余った皮膚をまつ毛の上もしくは眉毛の下で切り取ります。それ以外の場合は、まず原因疾患の治療を行い、それでもなお改善しない場合は、下垂の症状に合わせた治療を行います。また、後天性と偽性眼瞼下垂症が合併している場合は、症状に合わせて手術方法を組み合わせた治療を検討していきます。

術後合併症としては、皮膚を切る手術を行うため傷ができます。術後約2週間にわたり、腫れおよび内出血のあとが目立ちます。これまでまぶたのかぶっていた眼が露出することから、まぶしく感じることがあります。ドライアイとなることや、もともとドライアイがあった場合は悪化することがあります。また、まぶたによる眼球圧迫の変化により屈折率が変化して乱視が生じることがあります。一時的に乱視が生じることや、これまでの乱視が変化することで、見え方が異なってくることがありますが、術後3か月から6か月で症状が安定してくことが多いので、メガネを作る場合や白内障の手術を予定している方は眼科医と相談の上、治療時期を検討していきます。また、より症状の改善を得るため、二重形成(重瞼術)をすることがあります。

筋膜を移植する手術を行った場合は、経時的にまぶたの開きに変化が生じることがあります。また、下を向いた際や眠った際に完全にまぶたが閉じられなくなることがあり、程度が大きい場合は角膜障害が生じることがあります。そのため、再度調整をすることがあります。

基本的に手術後は約1週間で抜糸を行い、その後、1か月、3か月、6か月と外来にて経過を観察し、症状の変化により追加で手術を行うことがあります。

図1 腱膜を短くする方法

図1 腱膜を短くする方法 図2 筋膜を移植する方法

図2 筋膜を移植する方法 2023年の眼瞼手術は年間134例(209眼)であり、そのうち眼瞼下垂症手術症例は73例(131眼)でした。

2023年間症例数

眼瞼 片2 両1 3例 4眼

上眼瞼 片33 両56 89例 145眼

下眼瞼 片22 両14 36例 50眼

内眼角 片2 両0

外眼角 片0

睫毛 片0

眼周囲 片1(チューブ) 1例

眼窩 片6 6例

片66 両71 134例 209例

挙筋前転 片8 両38 46例 84眼

筋膜 片2 両0 2例 2眼

その他 片5 両20 25例 45眼

片15 両58 73例 131眼